副腎疲労症候群とは

慢性的な疲労感が続いているものの、はっきりとした原因がわからず悩んでいる方は、人口の約1%程度に存在するといわれています。その背景にはさまざまな要因が考えられます。

慢性的な疲労感が続いているものの、はっきりとした原因がわからず悩んでいる方は、人口の約1%程度に存在するといわれています。その背景にはさまざまな要因が考えられます。

「副腎疲労症候群(アドレナル・ファティーグ)」は、分子栄養学や機能性医学といった新しい医療分野で注目されている概念です。現在の保険診療の枠組みでは正式な疾患として認められていないものの、「なんとなく不調が続く」という“未病”の状態に近いとされており、一般的な内科では診断が難しいことも少なくありません。

HPA軸(Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis)は、視床下部、下垂体、副腎という3つの臓器が連携して、ストレスや体調の変化に対応するシステムです。私たちの体は短期的なストレスに対してはこのHPA軸の働きにより適切にストレスに対処することができますが、慢性的なストレスや栄養不足など様々な要因によりHPA軸の機能障害を起こすと考えられており、これがいわゆる副腎疲労症候群の病態とされています。

これまでに明確な診断がつかずお困りの方や、下記の診断を受けて、治療を受けているものの症状の改善がみられない方は、ぜひ一度ご相談ください。多角的な視点から、あなたの不調の原因を一緒に探っていきます。

| 慢性疲労症候群 | 身体診察や臨床検査で客観的な異常が認められない状況で、日常生活を送れないほどの重度の疲労感が長期間続く状態をいい、その原因は、身体的なもの、精神的なものを含め分かっていません。 患者には説明がつかない疲労が6カ月以上継続します。 |

|---|---|

| 起立性調節障害 | 自律神経失調症の一種で、起立や座位で脳血流が減少し、思考力と判断力が低下する身体の病気です。 |

| 鉄欠乏性貧血 | 赤血球の成分であるヘモグロビンを作るために必要な鉄(鉄分)が不足することで起こる貧血です。 |

| 甲状腺機能低下症 | 血中の甲状腺ホルモン作用が必要よりも低下した状態です。 甲状腺機能低下症による症状には、一般的に、無気力、疲労感、むくみ、寒がり、体重増加、動作緩慢、記憶力低下、便秘などがあります。 |

| うつ | 16人に1人が、生涯にうつ病を経験しているとも推定され、脳の働きに何らかの問題が起きた状態であると考えられています。 |

| 副腎疲労症候群 | ストレスで副腎が疲弊してくるとホルモンの分泌が悪くなりストレスに対処できなくなり、慢性疲労やうつ症状などの症状が出ます。 |

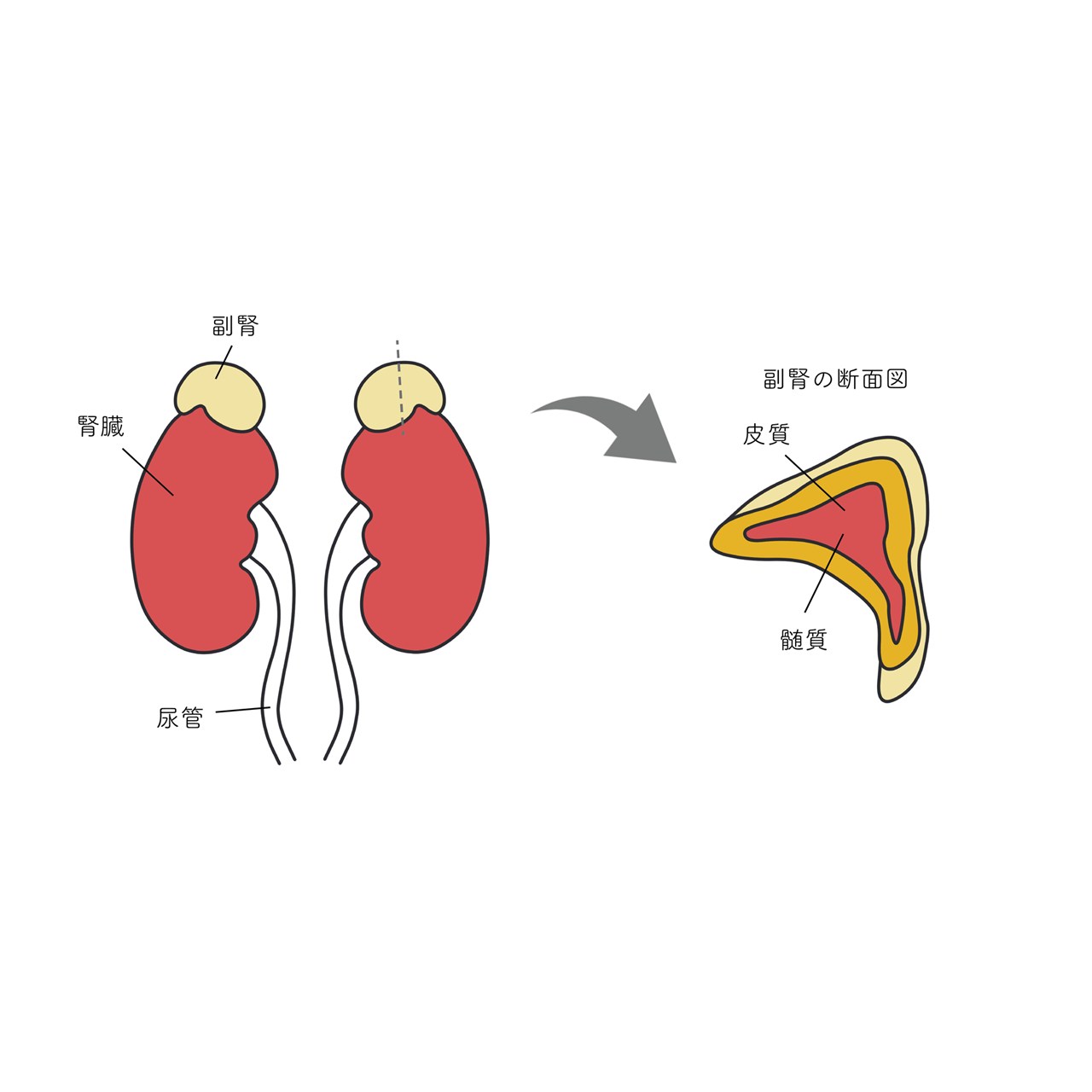

腎臓の上にある小さな臓器「副腎」

副腎は腎臓の上にある小さな臓器で二層に分かれています。

内側の層は副腎髄質と呼ばれ、危険な状況を回避するために必要なアドレナリンやノンアドレナリンと呼ばれるホルモンを分泌して脳と体の働きを加速させる役割をします。

外側の層は副腎皮質と呼ばれ、コルチゾール、DHEA、アルドステロンの3種類のホルモンを分泌しています。慢性的にストレスがかかったり、大きなストレスがかかったりするとこれらのホルモンの分泌量が低下しますが、中でも抗ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌量が低下し、ストレスに対処できなくなった状態を副腎疲労といいます。

副腎機能低下症と副腎疲労症候群の違い

上記で述べたように、副腎はストレスに対応するホルモンを分泌する重要な臓器です。この副腎の働きが弱まる状態として、医学的に認められている「副腎機能低下症(アジソン病)」と、近年注目されている「副腎疲労症候群」という2つの概念があります。

副腎機能低下症

副腎そのものに障害が起き、ホルモンを慢性的に分泌できなくなる病態で、「アジソン病」とも呼ばれます。アジソン病は非常に稀な病気ですが、命に関わる急を要す病態です。先天的な酵素異常や、自己免疫、結核などが原因で起こり、いったん発症すると元に戻ることはなく、ホルモン補充療法を一生続ける必要があります。

副腎疲労症候群

長期間にわたるストレスや過労などが原因で、一時的に副腎の機能が落ちている状態です。これは臓器自体の構造的な異常ではなく、機能的な疲弊にあたるため、適切な栄養や休養、ストレスケアによって回復が可能とされます。まだ広く認知されていないものの、分子栄養学や機能性医学の分野では注目されています。

このように、副腎機能低下症は「非可逆的(戻らない)」病態、副腎疲労症候群は「可逆的(戻る)」状態という大きな違いがあり、診断や治療アプローチもまったく異なります。

副腎疲労症候群チェック

リスト

当てはまるものにチェックをしてください

| 1. 朝起きるのが辛い、疲れが取れない | |

| 2. 甘いものや塩分が濃いものが無性に食べたくなる。 | |

| 3. 甘いものを食べると元気になるが、その後だるくなる。 | |

| 4. エネルギーが不足している感じがする。脱力感がある。 | |

| 5. 今までできていた日常的なことをやるのに一苦労する。 | |

| 6. 性欲が低下している。 | |

| 7. 突然カッとして怒りが爆発する。 | |

| 8. 風邪などの呼吸器の感染症に罹りやすい。罹ってもなかなか治らない。 | |

| 9. 傷が治りにくい。ミミズ腫れができやすい。 | |

| 10. 気持ちが落ち込む。うつっぽい感じがする。不安が強い。 | |

| 11. 人生に何の意味も見いだせない。楽しいことがない。 | |

| 12. PMS(月経前症候群)や更年期症状が悪化している。 | |

| 13. コーヒーやコーラなどのカフェインの入った飲み物を口にしないとやる気が出ない。 | |

| 14. ボーっとすることが多い。集中力が低下した。 | |

| 15. 物忘れをすることが多くなった。記憶が曖昧なことが多くなった。 | |

| 16. 夕食後になると少しずつ元気になってくる。 |

- 上記のうち3項目以上当てはまる場合は、「副腎疲労症候群」の可能性があります。

- 3項目以上当てはまるからといって、必ずしも「副腎疲労症候群」と診断できるわけではありません。専門医に相談されることをお勧めします。

副腎疲労症候群の原因

皮質から分泌されるコルチゾールの分泌不全が原因

コルチゾールとはストレスを受けたときに、脳からの刺激を受けて分泌が増えることから「ストレスホルモン」とも呼ばれており、コルチゾールが分泌されにくくなる原因には精神的ストレスと肉体的ストレスが大きく関連しています。

特に責任感が強く、真面目な人ほどリスクは大きいと考えられています。

副腎はストレスを感じた時に、そのストレスに対処するために分泌される「コルチゾール」を分泌する、両側の腎臓の上に存在する小さな臓器です。

慢性的にストレスにさらされると、副腎が疲弊し「コルチゾール」を充分に分泌できなくなります。これが「副腎疲労」です。

多くの疾患の裏には副腎疲労が潜んでいると考えられています。心筋梗塞などの心血管疾患も例外ではありません。副腎疲労により血管壁の弾力が失われ、動脈硬化を進行させることになります。コーヒーを習慣的に何杯も飲んでいる人は注意が必要かもしれません。

血管を健康に保つためにも『副腎』をケアすることで、さまざまなほかの健康効果を期待することができます。

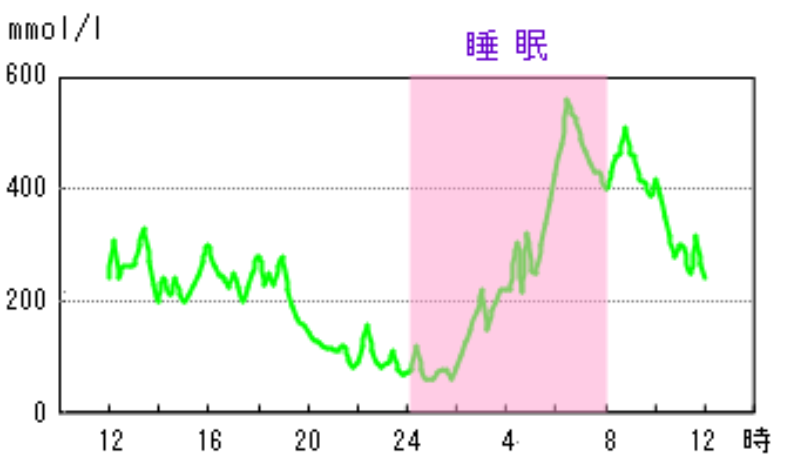

コルチゾールの分泌が最も

多い朝が大事

コルチゾールは免疫物質を作る副腎皮質ホルモンで、睡眠中のカラダに蓄積されているブドウ糖や脂肪などの熱源を、カラダのエネルギーとして活用するようにと分泌され、働きます。

起きている間に慢性的なストレスを感じる生活を送っていると、コルチゾールなどのストレスホルモンが過剰分泌になり、自律神経系や内分泌系へ悪影響を及ぼし始めます。

起きている間に慢性的なストレスを感じる生活を送っていると、コルチゾールなどのストレスホルモンが過剰分泌になり、自律神経系や内分泌系へ悪影響を及ぼし始めます。

コルチゾールの分泌を抑える、深い眠りがストレスに負けない心身を生み出すといえます。

ベッドに入るときには仕事のことなどを考えないようにして、コルチゾールを減らし、朝は光をいっぱい浴びてコルチゾールを増やしてみましょう。

東洋医学の考え「未病」

東洋医学の考えに「未病」と呼ばれる状態がありますが、これは実際に病気には至っていないが慢性的な疲労や不快な症状などがある状態といえます。

大動脈解離や心筋梗塞などの心血管系の突然死は年々増加しており、特に若年の突然死が目立つようになってきています。

突然死を起こす前から何らかの原因が必ずあったはずで、突然死の前にはこの「未病」があったと考えられます。

未病を西洋医学的に考えると「副腎疲労症候群」という概念がそれに相当します。しかし残念ながら日本の医師の9割はこの「副腎疲労症候群」という概念を知りません。

副腎疲労症候群の症状

慢性的なストレスが副腎皮質を疲労させる

慢性的に疲れが溜まっていたり、体の中に炎症があったりすると四六時中この抗ストレスホルモンであるコルチゾールが出続けることになります。

慢性的に疲れが溜まっていたり、体の中に炎症があったりすると四六時中この抗ストレスホルモンであるコルチゾールが出続けることになります。

短時間のストレスならば、このコルチゾールのおかげで、ストレスを乗り越えることができるのですが、慢性的なストレスは副腎皮質を疲労させることになります。

疲弊した副腎皮質は、コルチゾールを十分に出せなくなり、日常生活のちょっとした活動も疲労のためできなくなります。

- 朝なかなか起きられない

- 食後が眠くて仕方がない

- 体が辛くてすぐに横になりたい

- 体はすごく疲れているのに、夜なかなか眠られない

- 気力や体力が出ない

- 健康診断の数値に異常はない

などの症状が半年以上続くようならば、副腎疲労を疑うべきです。

しかし、多くの場合病院に行っても保険の範囲でできる検査では異常は認められないことが多く、「うつ」「自律神経失調症」などと診断され、場合によっては抗うつ薬を処方される場合があります。

副腎疲労の場合、抗うつ薬ではよくなりません。十分な休養と、副腎をサポートするようなサプリメントが必要になります。

副腎は血圧、血糖、水分・塩分量などの体内環境を常にちょうど良い一定の状態に保つためのホルモンをつくっています。これらのホルモンは生命の維持に不可欠ですが、多すぎても少なすぎてもいけません。

| 副腎でつくられるホルモン | |

| 皮質のホルモン | ステロイドホルモン(コルチゾール、アルドステロン、DHEA) |

|---|---|

| 髄質のホルモン | カテコールアミン(アドレナリン、ノルアドレナリン) |

コルチゾールが多すぎる状態

クッシング症候群

主な原因は副腎皮質腺腫です。

特徴的な身体徴候として、満月様顔貌、野牛肩、中心性肥満、皮膚菲薄化、腹部赤色皮膚線条、近位筋の筋力低下などが見られます。また、高血圧、耐糖能異常、骨粗鬆症、月経異常、うつ症状など、この病気への特異性は高くないものの、日常診療で比較的高い頻度で認める臨床徴候も呈します。後者しか認めない場合は、なかなか診断に至らないことも多く、本疾患の診断には注意深い身体徴候の観察が重要です。

1965~1986年に行われた全国調査では、年間50症例程度の発症と報告され、そのうち副腎性が50%、クッシング病が40%程度と考えられており、1:4で女性に多いとされています。

コルチゾールが不足している状態

アジソン病

アジソン病は年間10万人当たり約4人に発生する。アジソン病はあらゆる年齢層に発生し,ほとんど性差がなく,代謝ストレスや外傷の際に臨床的に顕在化する傾向があります。

副腎皮質ホルモンの欠落により、易疲労感、全身倦怠感、脱力感、筋力低下、体重減少、低血圧などがみられる。食欲不振、悪心・嘔吐、下痢などの消化器症状、精神症状(無気力、不安、うつ)など様々な症状を訴える。いずれも非特異的な症状である。色素沈着は皮膚、肘や膝などの関節部、爪床、口腔内にみられます。

その他の副腎に関連した疾患

原発性アルドステロン症

副腎皮質の自律的なアルドステロン産生(過形成,腺腫,または癌による)により引き起こされるアルドステロン症です。症状および徴候には,発作性の筋力低下,血圧上昇,および低カリウム血症があります。診断の際には血漿アルドステロン値および血漿レニン活性の測定などを行います。治療は原因により異なります。

褐色細胞腫

副腎に局在する、クロム親和性細胞からなるカテコールアミン産生腫瘍です。持続性または発作性の高血圧を引き起こします。血中または尿中のカテコールアミン産物の測定によって診断を行います。

副腎疲労症候群の検査

血糖を測定してわかる

副腎疲労

FeeStyleLibreを使って血糖を持続測定していますが、このデータから様々なことがわかります。

本来、血液中の血糖をエネルギーとして使い切ると体は恒常性を保とうとして肝臓での糖新生が起こり、血糖を維持しようとします。

しかし、副腎疲労などによりコルチゾールの分泌不全があると低下しかけた血糖を維持できず、そのまま低血糖になってしまいます。

副腎疲労の確定診断には、機能性低血糖の存在に加え、唾液中コルチゾール検査でコルチゾールの日内リズムを確認し、さらに副腎疲労の背景に存在することの多い腸内環境の乱れを確認するためにIgG食物過敏症検査やカンジダ抗体などの検査が手がかりになります。

その他にも重金属の蓄積が副腎疲労の症状を悪化させているケースもありオリゴスキャンや毛髪ミネラル・重金属検査が大きな手がかりとなるケースもあります。

気になる症状のある方はどうぞご相談ください。

副腎疲労の確定診断に必要な検査

唾液中コルチゾール検査

唾液中のコルチゾールの日内変動を調べることで副腎疲労の程度、ステージを知ることが可能です。

遅延型フードアレルギー検査

遅延型フードアレルギーは摂取後数時間から数日経ってから起こるアレルギー反応で、腸内環境の乱れ(リーキーガット症候群)と関連しています。

尿中有機酸検査

腸内細菌の産生する毒素や、ミトコンドリアでの代謝産物などを調べることが可能で、腸内環境や、ミトコンドリアの活性などを知ることができます。

毛髪ミネラル重金属検査

ミネラルバランスの乱れや有害金属の蓄積はミトコンドリア機能を低下させ、結果として副腎疲労の原因となります。毛髪は、汗や便などと同じように体内の重金属などの毒素を体外へ出す役割があるため、毛髪を調べることで体内のミネラルバランスや有害金属の排泄能を知ることが可能です。

心理検査

精神的なストレスが副腎疲労の大きな原因の一つですが、意識できるストレスは比較的対処できやすいのですが、無意識に押しやられたストレスにはなかなか気づきにくいものです。必要な場合にはカウンセリングを通して、ご自身の思考(物事の捉え方:考え方のクセ)を知り、より健全な思考を育めるようにサポートいたします。

副腎疲労症候群の治療

こころと腸から副腎を回復

副腎疲労症候群は、ホルモンバランスの状態によってステージが3つに分類されます。

当院では、まずはどの段階にいるかを把握するために詳細な問診と血液検査を行い、ステージに合わせた治療を行います。

| 分類 | ホルモン・バランス | 症状 |

| ステージ1(通常適応) | ストレスによって、コルチゾールとDHEAの両方が増加する | 通常無症状 |

|---|---|---|

| ステージ2(早期代償不全) | コルチゾールは上昇するが、DHEAは減少する | ストレス感、不安発作、気分変動 |

| ステージ3(晩期代償不全) | コルチゾールとDHEAの両方が低下する | うつ、疲弊 |

うつ症状を発症するステージ3では、多くの治療が求められますが、当院では、睡眠薬や抗うつ剤をなるべく使用しない治療を心がけています。

※健康保険を使った一般的な医療の範囲内では、保険点数の問題で検査項目が十数項目程度に限定されてしまい(最大で22項目まで)、十分な検査を行うことができないため、病態を引き起こす体内環境、つまり原因を充分に把握することができません。

コルチゾールを浪費する原因「腸内環境の乱れ」を改善

腸内環境の改善が、免疫機能を調整し、腸管バリア機能を高め、食事から摂取される栄養素の消化吸収が円滑に行われることとなり、様々な疾患の改善につながることが期待されます。

副腎をサポートする栄養素を補給

副腎をサポートする栄養素として、ビタミンB群、ビタミンC、亜鉛、マグネシウムなどに加え、シベリア人参、エゾウコギ、アシュワガンダ、甘草などのハーブも効果的です。

また動物の副腎から取れる「副腎抽出物」(副腎ホルモンを除去されたもの)も効果を示す場合もあります。

カフェインによる交感神経の慢性的な緊張とマグネシウム不足にご注意!

普段から無意識にコーヒーなどの刺激物を繰り返し摂取している方の中に副腎疲労が背景にある場合があります。(エナジードリンクも一緒ですよ)

カフェインは副腎を過剰に刺激して活力が一気に上がりますが、カフェインが切れると一気に疲れを感じるようになります。

また、副腎が疲れて機能が低下すると、ナトリウムが尿と一緒に出て行ってしまいます。

ナトリウムが不足すると、立ちくらみや気力が出ないなどの症状が出やすくなります。

そこで、これを防ぐために朝、コップ一杯に小さじ2分の1ほどの海塩を混ぜた塩水を飲むと良いです。

ポイントは精製された塩ではなく、海の塩を使うことです。

海の塩には、ナトリウムの他にマグネシウム、カルシウム、カリウム、亜鉛などのミネラルが含まれているので、海の塩を使って欲しいです。