- 当院の過敏性腸症候群(IBS)へのアプローチ

- 過敏性腸症候群(IBS)とは

- 過敏性腸症候群(IBS)の原因

- 過敏性腸症候群(IBS)の症状と診断基準(RomeⅣ基準)

- 過敏性腸症候群(IBS)の分類

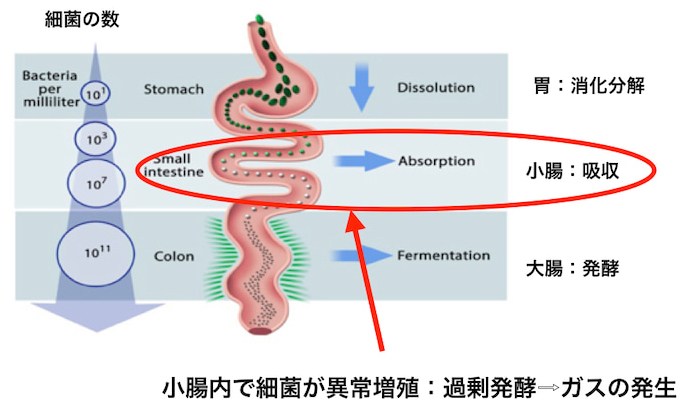

- 過敏性腸症候群(IBS)と小腸内細菌異常増殖症(SIBO)の関係

- 過敏性腸症候群(IBS)の診断・検査方法

- 過敏性腸症候群(IBS)の治療方法(保険診療)

当院の過敏性腸症候群(IBS)へのアプローチ

過敏性腸症候群(IBS)とは

電車などでの移動中や、大事な会議の途中で急にお腹が痛くなってトイレに駆け込んだりすることがよくありませんか?あるいは普段からお腹の張りを感じていたり、下痢や便秘を繰り返していませんか?このような慢性的に腹痛・不快感・腹部膨満感・便秘や下痢など便通の異常を来たすもので、潰瘍や炎症などの器質的疾患がなく大腸を中心とする腸の機能の異常が原因と考えられるものを、過敏性腸症候群(IBS)と呼びます。

過敏性腸症候群(IBS)の原因

過敏性腸症候群のはっきりとした原因は、未だ解明されていません。

ただ、大腸・小腸の運動異常、内臓知覚過敏、ストレスなどが発症に影響しているものと考えられます。また近年の研究では、腸内フローラのバランスの乱れを伴うケースが多いことが分かっており、その関与も指摘されています。過敏性腸症候群の患者様の場合、腸内にはLactobacillusやVillonellaといった菌が多く見られます。

IBSの患者さんがよく言われてしまうのが、「検査は正常だから大丈夫」「ストレスじゃない?」という言葉です。

しかしIBSは、腸の“働き方”や“感じ方”が過敏になっている状態であり、決して気のせいや性格の問題ではありません。

腸はとても繊細な臓器で、自律神経、ストレス、食事、腸内環境(腸内細菌)などの影響を強く受けています。

過敏性腸症候群(IBS)の

症状と診断基準

(RomeⅣ基準)

過敏性腸症候群は、その症状によって日常生活に支障をきたすケースが少なくありません。

以下のような症状で少しでもお困りでしたら、お気軽に当院にご相談ください。

症状

- 数週間以上、お腹の不調、便通の異常が続いている

- 腹痛、下痢、便秘といった症状が慢性化している

- 排便後、一時的に腹痛が治まりスッキリする

- 排便のリズムが不規則

- 排便後に残便感がある

- ストレスを感じた時、症状が強くなりやすい

診断基準

最近3ヵ月間、月に4回以上腹痛が繰り返し起こり、次の項目の2つ以上がある方は過敏性腸症候群の可能性があります。

- 排便と症状が関連する

- 排便頻度の変化を伴う

- 便性状の変化を伴う

期間としては6ヵ月以上前から症状があり、最近3カ月間は上記基準をみたすことがIBS診断基準となります。

過敏性腸症候群(IBS)の分類

便形状によりIBSの型分類がなされます。

- 便秘型IBS(IBS-C)

硬便または兎糞状便が25%以上あり、軟便(泥状便)または水様便が25%未満のもの - 下痢型IBS(IBS-D)

軟便(泥状便)または水様便が25%以上あり、硬便または兎糞状便が25%未満のもの - 混合型IBS(IBS-M)

硬便または兎糞状便が25%以上あり、軟便(泥状便)または水様便も25%以上のもの - 分類不能型IBS

便性状異常の基準がIBS-C,D,Mのいずれも満たさないもの

なお便の硬さについてはブリストル便形状スケールで兎糞状便から水様便までの7段階で表現されます。そして排便状況により便秘型・下痢型・混合型に分類されます。

ブリストル便形状スケール

消化酵素によって分解された栄養素は、小腸で吸収されますが、食物繊維などの消化されなかったものは、消化液の中に混ざったままです。

小腸に流れ込む9リットルのうち7リットルぐらいは栄養素と共に小腸で吸収され、残り2リットルが大腸に入ります。食物繊維が混ざったこの2リットルは、完全に水のような状態です。大腸では主に水分や電解質が吸収されるので、食べもののカス(食物残渣)だけが集められ、それが固まりとなったものが便になります。

IBSの診断は基本的には除外診断であり、下記疾患でないことを証明しておくことが重要です。

| 1 |  |

硬くてコロコロの兎糞状の排便困難な便 |

| 2 |  |

ソーセージ状であるが硬い便 |

| 3 |  |

表面にひび割れのあるソーセージ状の便 |

| 4 |  |

表面がなめらかで柔らかいソーセージ状、あるいは蛇のようなとぐろを巻く便 |

| 5 |  |

はっきりとした皺のある柔らかい半分固形の容易に排便できる便 |

| 6 |  |

境界がほぐれて、ふにゃふにゃの不定形の小片便、泥状便 |

| 7 |  |

水様で、固形物を含まない液体状の便 |

下痢型の鑑別診断

| 潰瘍性大腸炎(指定難病97) | 大腸の粘膜にびらんや潰瘍ができる大腸の炎症性疾患です。下血を伴うまたは伴わない下痢とよく起こる腹痛です。 |

|---|---|

| クローン病 | 炎症性腸疾患のひとつで、主に小腸や大腸などの消化管に炎症が起きることによりびらんや潰瘍ができる原因不明の慢性の病気です。 |

| 感染性腸炎 | 微生物が原因となって引き起こされる腸管病変を主体とした疾患群です。 |

| 乳糖不耐症 | 消化酵素のラクターゼの欠乏により乳糖が消化できない状態のことで、下痢や腹部のけいれん痛を起こします。 |

| セリアック病 | ムギ(小麦・大麦・ライ麦など)に含まれるタンパク質の一種であるグルテンに対する免疫反応が引き金になって起こる自己免疫疾患。 |

| 甲状腺機能亢進症 | 甲状腺ホルモンが出過ぎて働きがつよく出る病気で、甲状腺が腫れる、頻脈(脈が速くなる)、手の指が震える、汗をかきやすくなる、たくさん食べるのにやせる、イライラする、疲れやすい、ときどき手足の力が入らなくなる(周期性四肢麻痺)などの症状があります。 |

便秘型の鑑別診断

| 大腸がん | 大腸(結腸・直腸・肛門)に発生するがんで、腺腫という良性のポリープががん化して発生するものと、正常な粘膜から直接発生するものがあります。 |

|---|---|

| 甲状腺機能低下症 | 血中の甲状腺ホルモン作用が必要よりも低下した状態で、無気力、疲労感、むくみ、寒がり、体重増加、動作緩慢、記憶力低下、便秘などの症状があります。 |

| 単純性便秘 | 直腸壁の排便反射の障害が原因で、便が直腸に達しても便意が起こらず、長く停滞するものです。便は太く分割便となりやすくなります。 |

過敏性腸症候群(IBS)と

小腸内細菌異常増殖症(SIBO)

の関係

本来、小腸は消化された食べ物を効率よく吸収する場所です。しかし様々な理由により小腸内で細菌が異常増殖すると、腹部膨満感、ゲップ、腹痛、腹鳴などだけでなく、栄養不良を生じることがあり、貧血やタンパク不足、リーキーガット症候群などを伴い、全身の疾患の原因となることがあります。

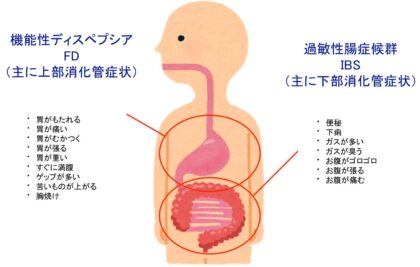

IBSとSIBOとFDは病態が

近く間違われやすい

腹部の不快な症状に対して一般的には、胃カメラ、大腸カメラのほか、血液検査、腹部エコー検査、腹部CT検査等を行いますが、潰瘍などの明らかな異常が認められない場合、上記の診断名に至るケースがあります。

これらの診断を受けた方の中には実際にはSIBOを合併しているケースが多くあると考えられています。アメリカでの研究では、IBSと診断されている人の78%にSIBOが合併していたとの報告があります。SIBO、IBS、FDは大変近い病態であり、お互いオーバラップする部分も多いのではないかと考えてられています。

| 機能性ディスペプシア(FD) |

1.以下のうち1つ以上がある

2.症状を説明できる器質的疾患が存在しない。 |

|---|---|

| 過敏性腸症候群(IBS) | 反復する腹痛が最近3ヶ月の間、平均して少なくとも週一回あり、下記の2項目以上の基準を満たす

少なくとも診断の6ヶ月以上前に症状が出現し、最近3ヶ月間は基準を満たす必要がある |

過敏性腸症候群(IBS)の

診断・検査方法

診断方法

先述しました、RomeⅣ診断基準を用いて診断をいたします。

検査方法

また必要に応じて、以下のような検査を行います。

一般検査(血液検査・尿検査・便潜血検査)

炎症や貧血、出血の有無などを調べる検査です。

大腸カメラ検査

血便や発熱、体重減少などがある場合、大腸疾患の既往歴がある場合には、大腸カメラ検査が必要になります。大腸カメラ検査が必要になった場合には、速やかに提携する病院をご紹介します。

過敏性腸症候群(IBS)の

治療方法(保険診療)

生活習慣の見直し

過労・ストレスを避けることや十分な睡眠・規則正しい食習慣が必要です。

緊張状態は胃酸や消化酵素の分泌を減らし、胃腸の蠕動を低下させます。

また食事内容としては便秘型の人には、根菜類を中心とした食物線維が有効です。

薬物療法

生活習慣の改善にも関わらず症状が強い場合には薬物治療を行います。薬物療法で最初に用いるお薬としては、消化管機能調節薬と呼ばれる腸の運動を整える薬や、プロバイオティクス(ビフィズス菌や乳酸菌など生体にとって有用な菌の製剤)、あるいは高分子重合体といわれる水分を吸収し便の水分バランスを調整する薬があります。

これらのお薬は下痢症状が中心の方、便秘症状が中心の方のどちらにも用いられます。下痢型の方には腸の運動異常を改善させるセロトニン3受容体拮抗薬(5-HT3拮抗薬)、また便秘型の方には便を柔らかくする粘膜上皮機能変容薬も用いられます。

また下痢に対しては止痢薬、お腹の痛みには抗コリン薬、便秘に対しては下剤も補助的、頓服的に使用されます。

| 抗コリン薬(ブスコパン) | 鎮痙作用、消化管運動抑制作用、胃液分泌抑制作用、膀胱内圧上昇抑制作用などがあり、消化管、尿路や膀胱などの筋肉のけいれんや過度の緊張による痛みを抑えます。 |

|---|---|

| 消化管運動調整薬(セレキノン) | 消化管運動調律剤トリメブチンマレイン酸塩を有効成分とし、IBSの症状を改善するお薬です。 |

| 緩下薬(酸化マグネシウム、プルゼニド、アローゼン、リンゼスなど) | 水分の流入を容易にし内容物を膨潤させ、軟便を排泄させる。 |

| 整腸薬(ビオスリー、ビオフェルミン、ラックビー) | ヒト由来の乳酸菌が小腸から大腸まで広く届いて定着し、すぐれた整腸効果を発揮します。 |

| 消化管運動調整薬(セレキノン) | 弱った胃腸の運動を活発にして、食べ物を胃から腸へ送り出すのを助けます。 |

| 高分子重合体のポリカルボフィル(コロネル) | 腸内で水分を吸収・保持し、便の固さをほどよくして便通を整えます。 |

| セロトニンHT3受容体調節薬(イリボー) | 下痢型の過敏性腸症候群に対するもので、下痢や腹痛、腹部不快感などの消化器症状を改善します。 |

などが選択され、そのいくつかが併用されます。ストレスの関与や精神的要因が疑われる場合

| 抗不安薬(ソラナックス) | おだやかな作用の心の安定薬で、不安や緊張感をやわらげ、気持ちを落ち着かせます。 |

|---|---|

| 抗うつ薬(ドグマチール・トリプタノールなど) | 胃の粘膜の血流をよくして、胃潰瘍の治りを助けます。また脳の活動をよくして、気持ちが前向きになるのを助けます。 |

その他、東洋医学的な「証」に合った漢方薬が処方される場合もあります。桂枝湯、大建中湯、桂枝加芍薬等、小健中湯、黄耆健中湯など

食事療法

これまで腸内環境に良い食材として、一般的に食物繊維や発酵食品が注目されてきました。しかしIBSやSIBOといった病態では、むしろこれらの食事が症状を増悪させるケースが多いことがわかってきました。そこで注目されているのが「低FODMAP食」です。

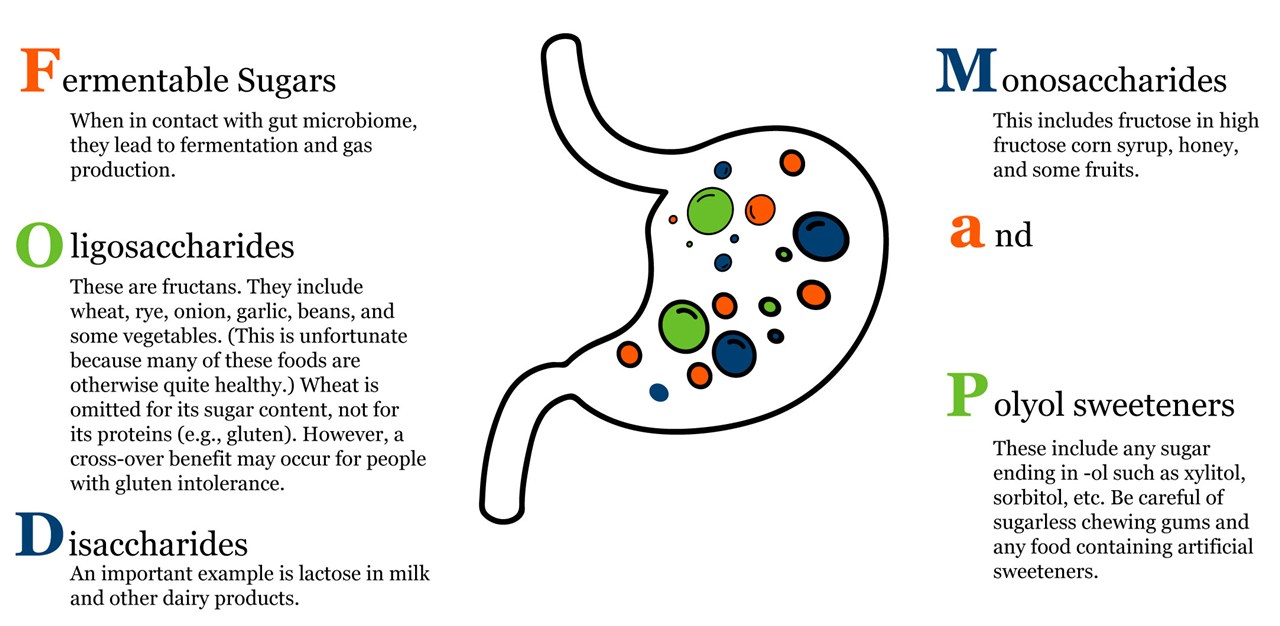

| F | Fermentable Sugars発酵性 |

|---|---|

| O | Oligosaccharidesオリゴ糖ガラクトオリゴ糖とフルクタン |

| D | Disaccharides二糖類ラクトース(乳糖)が代表 |

| M | Monosaccharides単糖類フルクトース(果糖)が代表 |

| a | and |

| P | Polyol sweetenersポリオール類ソルビトールやキシリトール |

FODMAPとは頭文字をとったもので、つまり発酵しやすい4種類の糖類のことで、これらの食事をできるだけ減らした食事が「低FODMAP食」です。

低FODMAP食は症状の改善に役立ち、IBSやSIBOの方は一度は試してみる価値のある食事療法です。

ただし、長期的には低FODMAP食のように食物繊維を含む炭水化物が少ない食事はかえって腸内細菌叢の乱れ(dysbiosis)を起こす原因にもなるため、症状が改善したら徐々に緩めていくことが必要です。