SIBO(シーボ)とは

SIBO(シーボ)は、本来細菌が少ないはずの小腸に、さまざまな要因により細菌が異常に増殖し、腹部膨満感、ガス、下痢、便秘などの症状を引き起こす疾患です。

近年注目されている比較的新しい疾患概念で、過敏性腸症候群(IBS)や機能性ディスペプシア(FD)と症状が類似しているため、これらと診断されている方の中にSIBOが潜んでいるケースもあります。実際にIBS患者の60~85%にSIBOの合併が認められたとの報告もあります。

SIBOでは食事が小腸で発酵し、主に水素やメタンなどのガスが発生するため、腹部の不快感が起こります。発症には胃酸や胆汁、膵液の分泌、腸の蠕動運動、回盲弁の機能低下などが関与していると考えられています。

診断には呼気ガステストなどが用いられ、治療には食事療法や抗菌薬、プロバイオティクスなどがあります。

※「SIBO(シーボ)」はまだ一般病名としては認められていません。

※ SIBOに関する検査や治療はすべて自由診療となります。

※ 現在、日本の保険診療上では、これらの症状は主に「機能性消化管障害」「過敏性腸症候群(IBS)」として診断・治療が行われています。

※当院ではまず、IBSとしての標準診療(保険診療)を適切に行ったうえで、ご本人が希望された場合に限り、SIBOに関する自由診療での精密評価をご案内しています。

SIBO(シーボ)を引き起こす4つの原因

SIBO(シーボ)となる原因は、胃や腸などお腹に関わる病気やその手術後、糖尿病性神経障害、全身性強皮症、アミロイドーシス、甲状腺機能低下症等が原因となる腸管の運動障害となります。

腸の蠕動運動の低下

SIBOの病因は腸内細菌の乱れですが、「脳腸相関」と言われるように、私たちがストレスを感じていると腸の蠕動や知覚に異常をきたすケースがあります。

自己免疫性IBS/MMC障害

食中毒を契機として菌の出す毒素の対する抗体(抗CdtB抗体)、さらには自己免疫反応により産生される自己抗体(抗vinculin抗体)がMMCを阻害します。※MMC:’Migrating Motor Complex’ 空腹時に起こる周期的な大きな腸管蠕動運動。腸管内のガスや異常増殖した細菌を排除する働きがあり「お掃除蠕動」とも呼ばれる。

外傷性脳損傷

脳の損傷により腸管の蠕動を司るシグナルに不具合が起こり、蠕動が阻害されます。

甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下症はしばしば全身の代謝障害を起こし、消化管の蠕動を緩慢にさせます。甲状腺機能が血液検査では正常でも「隠れ甲状腺機能低下症」が潜んでいることもあり注意を要します。

慢性感染症

ダニ咬傷の後に起こるライム病のように慢性感染症が腸管蠕動を阻害することがあります。

糖尿病

糖尿病により引き起こされる神経障害により腸管蠕動運動が阻害されます。

カビ/CIRS

SIBOにはしばしばSIFO(小腸内真菌(カビ)異常増殖症)を伴うことがあります。カビの産生するカビ毒(マイコトキシン)は神経毒性があり、蠕動を司る神経を阻害します。

自律神経失調症

腸管の蠕動は迷走神経をはじめとする自律神経に支配されており、自律神経の機能低下は腸管蠕動を阻害します。その原因としてEDS、POTS、MCASなどの症候群が関連することがよくあります。

EDS、POTS、MCAS

エーラス・ダンロス症候群(EDS)、体位性頻脈症候群(POTS)、マスト細胞活性化症候群(MCAS)、いずれも腸管蠕動を司る自律神経障害を起こす原因となります。

強皮症

膠原病の一種である強皮症は結合組織の線維化が起こり、腸管蠕動を阻害する原因となります。

消化機能の低下

糖尿病やパーキンソン病、甲状腺障害、膠原病などの全身性の疾患で腸の動きが悪くなり、小腸に飲食物の残りかすが停滞し、それを栄養分にする細菌が増殖します。

腸内細菌異常

腸内細菌が良いバランスで腸内に生息していることは腸内のエコシステムの恒常性を維持する上でとても重要です。これらのバランスが乱れると腸管バリア機能が低下し、消化吸収の低下や局所や全身での炎症の原因となります。腸内細菌の多様性が低下し、バランスが崩れた状態を「ディスバイオーシス」と呼びます。

慢性ストレス

慢性的にストレスの高い状態が続くと、胃液、胆汁、膵液などの分泌低下を起こし、消化機能を低下させます。

分泌型IgA欠損

外在性の病原菌に対して分泌型IgAが作用することで腸内のエコシステムが維持されており、この分泌低下は腸内細菌バランスの乱れや消化機能の低下を引き起こします。

膵酵素または刷子縁酵素欠損

食物を細かく分解して小腸微絨毛での吸収を助けるための消化酵素(刷子縁酵素)の不足や欠損は、効率的な消化機能を低下させることになります。

胆汁不足

胆汁は脂質を乳化させて小腸での吸収を助ける働きがあり、胆汁の不足は脂質の吸収不良の原因となります。また抗菌作用のある胆汁の不足は小腸内の細菌の異常増殖の要因となります。

低胃酸

食物の分解を担う胃酸分泌が低下するとタンパクの分解が阻害されたり、ミネラルの吸収が阻害されたりします。胃酸が少ないと胆汁分泌も低下するため小腸での殺菌作用が減弱します。

腸内容の流れの障害

小腸の一部が狭くなったり、小腸の動きが低下することで、腸管内容物が腸管内に停滞する病気もSIBOを引き起こす原因の1つです。

原因で多いのは術後の癒着で50〜80%といわれています。お腹の手術を受けたことのある患者さんは、腸と腹壁、腸同士の癒着がほぼ必ず起こります。

回盲弁機能異常

小腸と大腸とを隔てる回盲弁(バウヒン弁)の機能異常は、大腸から小腸への細菌の逆流を起こします。

EDS

エーラス・ダンロス症候群に伴う結合組織の異常は、消化器系の問題、特に腸の運動機能の低下を起こすことがあり、SIBOの発症リスクを高める可能性があります。

内膜症

内膜症は子宮のみならず、腹腔内に波及することがあり、腸管癒着の原因となります。

腹部手術/癒着

腹部の手術の後には腹腔内で癒着がお起こりやすく、腸管蠕動を阻害します。

狭窄

様々な原因で腸管に狭窄があると、その上流で菌の増殖が認められることがあり、SIBOの原因となります。

薬剤

様々な薬剤がSIBOの原因になったり悪化させたりすることがあります。

オピオイド・麻薬

麻薬系の薬剤は腸の蠕動運動を抑制します。

抗蠕動薬

腹痛の薬として使われる抗蠕動薬はSIBOの原因となります。

胃酸抑制剤

胃酸を抑制するとその殺菌能力の低下により、胃を通過した菌の増殖が認められることがあります。その結果、過剰な細菌が産生するガスによってSIBOを悪化させます。また小腸内のガスの増加で、よけいに逆流性食道炎を引き起こすことがあります。

三環系抗うつ薬

このタイプの抗うつ薬は蠕動を抑制するためSIBOの原因となりえます。

抗生物質

抗生物質は病原性の細菌だけでなく常在菌にも影響を与え、腸内細菌のバランス異常を起こします。

T4製剤

まだエビデンスレベルは低いものの、甲状腺製剤(T4製剤)がSIBOの増悪に関連する報告があります。おそらく背景には「隠れ甲状腺機能低下症」や「低T3症候群」が存在するものと考えられます。

SIBO(シーボ)の症状

SIBOの主な症状

- 腹痛

- 腹部膨満感

- カンジダ・真菌の問題

- 便秘

- 下痢

- ガス(放屁)

- 頭痛

- 食道逆流様症状

SIBOの存在を疑う症状

- ニキビ、湿疹、酒さ

- アレルギー、慢性食物過敏症

- 口臭、歯周病

- ブレインフォグ(頭に霧がかかった様にボーッとする)

- 抑うつ症状、不安感

- 痩せにくい

- すぐに空腹感

- 易感染性

- 関節痛

- 嘔気・嘔吐

- 栄養不足

- 皮膚の赤み

- 陰部のかゆみ、滲出物

- 体重減少 など

当院でのSIBO(シーボ)の診療の流れ

検査、治療は下記のような順を追って進んでいきます。

① 保険診療:IBS・慢性腹部症状の診療

-

- 問診・診察・必要な検査を行い、

機能性消化管障害(IBS)としての標準的な診療を保険で行います。

- 問診・診察・必要な検査を行い、

② ご希望の方のみ:SIBO 精密評価(自由診療)

-

- 標準治療で改善しない方、より詳しい原因評価を希望される方に限り、

SIBOに関する精密検査・統合評価をご案内します(自由診療)。

- 標準治療で改善しない方、より詳しい原因評価を希望される方に限り、

③ 自由診療プログラムによる統合的アプローチ

-

- 腸内環境、栄養、自律神経、免疫状態を含めた包括的な治療設計を行います。

④ 再発・難治例のみ:高度腸内環境再構築治療(FMT 等)

- すべての方に行う治療ではありません。

再発を繰り返す難治例に限り、慎重に適応を判断します。

※ 保険診療と自由診療は明確に区分して行っています。

※ 自由診療はすべて、ご本人の希望に基づき別枠で実施します。

SIBO(シーボ)の検査

当院では以下の方法で検査を行っております。

栄養解析・心理検査

SIBOでは腸内環境の乱れにより、ビタミンやミネラル、タンパク質などの必須栄養素が不足しがちです。そのため初診時には血液検査を行い、分子栄養学的な視点から栄養状態を解析します。また、自律神経のバランスもSIBOやIBSの症状に関与するため、検査でその状態も確認します。

栄養素の不足が認められ食事による補給が困難な場合は、抗菌療法を行う前に下記のようなサプリメントを使用します。

MMV(マルチミネラルビタミン):細胞が本来の仕事をするために必要な栄養素を高用量で補給することが可能です。

消化酵素、グルタミン:IBSやSIBOでは胃液の減少や消化酵素の不足を伴うことが多く、腸内環境を整えるために消化酵素やグルタミンを摂取していただきます。

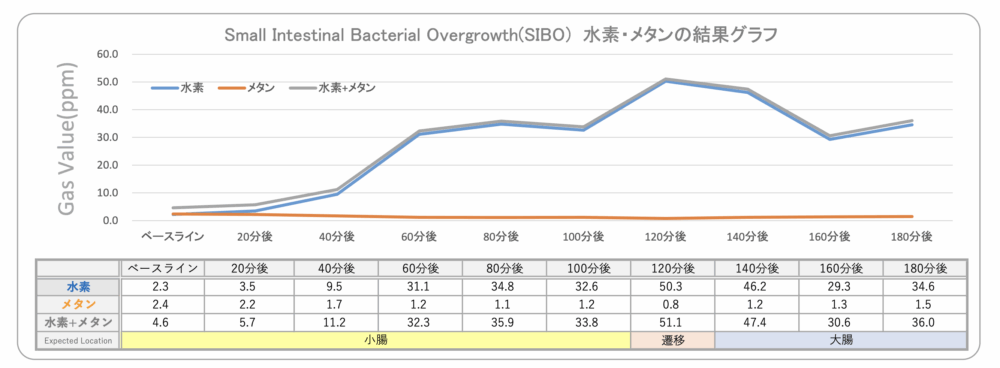

SIBO呼気検査

SIBO呼気検査は、小腸で異常に増殖した細菌によって発生するガス(水素やメタン)が呼気に現れる仕組みを利用した検査です。ラクツロースという糖質を摂取後、20分ごとに呼気を採取し、120分以内にガス濃度の上昇が確認されればSIBOの可能性が高いと判断されます。

ガスの種類(水素優位かメタン優位か)により治療法が変わるため、重要な指標となります。なお、カンジダなどの真菌の合併が疑われる場合には、尿中有機酸検査を併用して治療方針を検討します。この検査によりSIBOの有無は判別できますが、リーキーガット症候群の有無までは確認できないため、必要に応じて他の検査も組み合わせることが推奨されています。

なお、現時点ではSIBO呼気検査はゴールドスタンダードとまでは言えず、さらなる研究や基準の整備が進められています。

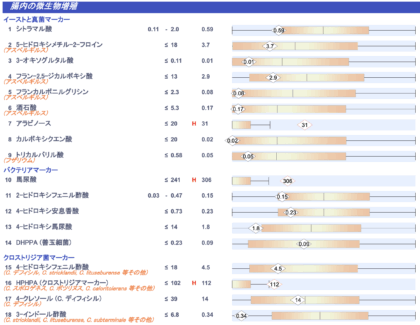

尿中有機酸検査(2回目以降は菌有機酸検査)・マイコトキシン検査

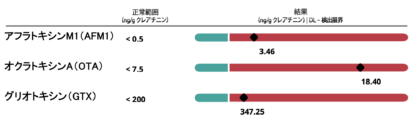

尿中に含まれる70種類以上の有機酸を分析し、体内の代謝状態を総合的に評価する検査です。特にカンジダやクロストリジオイデス・ディフィシルといった真菌・細菌の異常増殖を推測するのに役立ちます。また、エネルギー産生に関わるミトコンドリア機能の状態や細胞内での代謝の状態も確認できるため、慢性疲労や消化不良など原因が不明な不調の手がかりになります。SIBO単独ではなく、他の腸内環境トラブルが関与している可能性を探るためにも有用です。。カビの産生する毒素(マイコトキシン)による影響が疑われる場合はマイコトキシン検査を追加し、マイコトキシンの種類や量を評価することもあります。

尿中有機酸検査

マイコトキシン検査

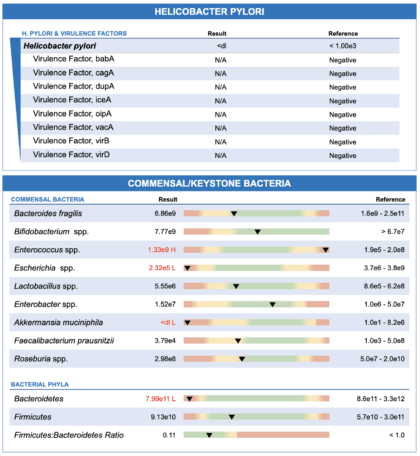

GI-MAP

GI-MAPはリアルタイムPCRを利用した総合的な便検査です。糞便の中に含まれる主な細菌量やバランス、病原性のウイルス、原虫、寄生虫などの有無のほか、消化能力、免疫の状態、ゾヌリン(リーキーガットで陽性になるタンパク質)などを調べることができるため、包括的に腸内環境を調べるためには有用な検査です。

腸内フローラ検査

腸内に生息する1000種類以上の細菌のバランス(多様性)をDNA解析で詳しく調べる検査です。腸内環境が乱れると、消化吸収の低下だけでなく、免疫や自律神経、メンタル面にも悪影響を及ぼします。この検査では、SIBOの背景にある腸内フローラの乱れを可視化でき、個々の体質に合わせた食事や治療提案につながります。当院では腸内フローラ移植(NanoGAS®-FMT)のドナー選定にもこの検査結果を活用しています。

その他必要に応じて、GI-MAP、遅延型フードアレルギー検査(IgG型食物過敏症検査)、腸管バリア検査などを行います。

SIBOの治療法

SIBO(シーボ)の治療は、再発しやすく慢性化しやすいため、下記の治療法を組み合わせて行います。

抗菌療法(細菌・真菌の

除去)

抗生物質(例:リファキシミン)や天然抗菌ハーブで異常増殖した細菌を除菌します。メタンまたは水素ガスの優位性により使用するハーブも選定します。真菌の合併時はバイオフィルム対策も行います。抗菌療法には「ダイオフ」と呼ばれる菌死滅反応が起こる場合があり、事前に不足しているビタミンやミネラルの補給のほか必要に応じて胆汁分泌をサポートしながら解毒(デトックス)を行うことがあります。

解毒(デトックス)療法

SIBO(小腸内細菌異常増殖症)では、腸内細菌の乱れによりアンモニア・有機酸・硫化水素・マイコトキシンなどの有害代謝物 が体内に蓄積しやすくなります。特に、有機酸検査で解毒関連マーカーが低下している方やSIBO症状に加えて、慢性疲労・頭重感・不安感・化学物質過敏様症状を伴う方では、腸管から吸収された毒性物質を十分に処理できていない状態 が見られることがあります。

当院では、SIBO治療を「除菌」や「腸内細菌調整」だけで完結させず、肝臓・胆汁・腸を含めた解毒システム全体をサポートする治療 を併せて行うことを重視しています。

腸内細菌の餌を減らす

(エレメンタルダイエット)

細菌の餌となる食物を減らすため、成分栄養(細かく分解された栄養素)を使った「エレメンタルダイエット」や断食を行い、腸内の発酵を抑えます。

腸の蠕動(ぜんどう)運動の改善

甲状腺機能低下症などのように腸の蠕動運動を阻害する要因がある場合はまずはその治療を行います。必要に応じて腸の動きを促進する薬(モサプリドなど)や漢方を使用します。腸の神経機能を回復させ、細菌の停滞やガスの蓄積を防ぎます。

食事療法(Cedars-Sinai

ダイエットなど)

低FODMAPをベースに、特定の糖類・乳製品・豆類などを制限し、腸内での発酵を抑えます。間食を避けることで空腹時の腸の大蠕動(MMC)を促し、腸内をクリーンに保ちます。また、ヒスタミン不耐症が疑われる場合は、ヒスタミンの含有量が多い食材を控えるようにします(ヒスタミンダイエット)。

※これらの食事療法はあくまでもSIBOの症状を軽減させるために一時避難的に行うものです。

<Cedars-Sinaiダイエットの要点>

- コーンシロップ、マンニトール、ソルビトール、ラクトース、スクラロースなどの甘味料を避ける

- 乳製品を避ける

- 豆、レンズ豆、エンドウ豆を制限する

- 1日に8杯の水を飲む

- 牛肉、魚、鶏肉、卵などのタンパク質を体に適したサイズで食べる

- 一部の炭水化物は問題ありませんが、体がそれらにどのように反応するかを観察する必要がある

- 適度な果物はOK

- でんぷん質のない野菜を食べる

- 適度なコーヒーとお茶はOK。ジュースなどの清涼飲料水は避ける。

Cedars-Sinai Dietでは、腸蠕動を改善するために蠕動促進薬を服用し、不十分な場合はベタイン塩酸など胃酸分泌を補助するような方法も含まれます。

心理療法

SIBOやIBSは心身症としての側面もある疾患です。

消化管は自律神経の支配を受けています。特に交感神経が優位になりすぎると、胃酸や消化酵素の分泌、蠕動運動が阻害されることでSIBOの症状が増悪すると考えられています。

幼少時に大きなストレスを受けると過敏に反応してしまう神経プログラムがインストールされると考えられています。

※必要に応じて心の専門家(臨床心理士)を紹介いたします。

SIBOを再燃させない

維持療法

一度症状が改善しても再燃するケースも少なくないため維持療法が大切です。

- 低糖質、グルテンフリー・カゼインフリー(小麦と乳製品を避ける)、人工甘味料を避ける、ボーンブロスの活用。

- 必要に応じてヒスタミンを多く含む食事を避ける食事(ヒスタミンダイエット)を試してみる。

- 空腹時間をしっかり確保するために間食をできるだけ取らないように。寝る前の食事は腸をクレンジングする大蠕動(MMC)を阻害するために避ける。

- 1日コップ8杯程度(1.5リットル)の水を摂取。

- 消化能力に応じたタンパク質の摂取。ボーンブロスの活用。

- 胃酸をできるだけ分泌させるためにレモン水を活用する。

- ストレスマネジメントも再燃予防には重要な位置づけです。あなたが喜びに満たされていると自律神経のバランスやホルモンのバランスが良くなり再発予防にも役立ちます。

腸内フローラ移植

上記で改善が難しい場合は腸内フローラ移植をご提案する場合があります。

上記で改善が難しい場合は腸内フローラ移植をご提案する場合があります。

当クリニックは『一般財団法人腸内フローラ移植臨床研究会」に所属する医療機関です。同研究会で採用しているウルトラファインバブル水を用いた腸内フローラ移植(糞便微生物移植)を実施しています。